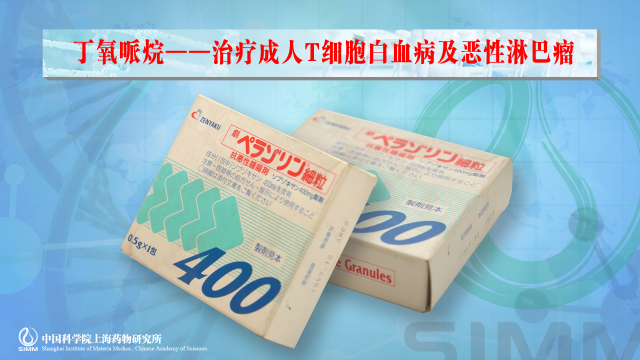

Nat Commun | 基于结构的理性药物设计——利用构象调控破解RIPK3抑制剂“在靶凋亡毒性”难题,揭示全新别构位点

2025年5月8日,中国科学院上海药物研究所许叶春团队联合赵强团队在Nature Communications在线发表了题为 “Structure-based design of potent and selective inhibitors targeting RIPK3 for eliminating on-target toxicity in vitro”的研究论文。该研究针对RIPK3抑制剂普遍存在的“在靶凋亡毒性”问题,通过解析RIPK3突变体R69H逆转凋亡的构象调控机制,设计获得高选择性非凋亡型抑制剂,并首次揭示其靶向的全新结合位点。该成果为脓毒血症、病毒性肺炎等炎症性疾病的精准治疗提供了更安全的先导化合物,同时为激酶非催化功能的动态构象调控开辟了新范式。

RIPK3抑制剂研发困境

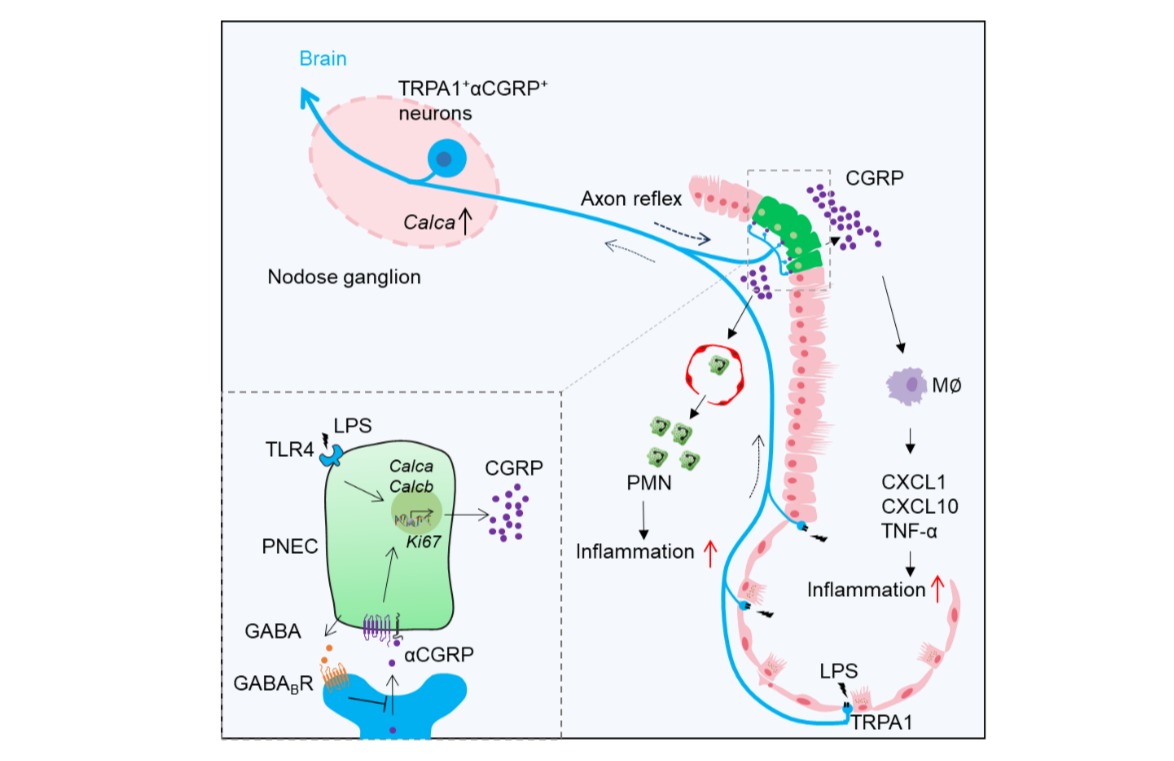

RIPK3作为坏死性凋亡(necroptosis)信号通路的核心调控因子,通过两种机制介导细胞程序性死亡:在经典路径中,RIPK3依赖RIPK1介导的磷酸化激活,随后激活下游MLKL,引发细胞膜破裂和炎症因子释放;而在某些病理状态下(如甲型流感病毒引发的肺炎和SETDB1缺陷型坏死性结肠炎),RIPK3可绕过RIPK1,通过响应ZBP1或TLR3/4信号独立触发坏死性凋亡,成为调控病毒感染与炎症反应的重要治疗靶点。

然而,RIPK3抑制剂开发长期受限于“在靶凋亡毒性”——即多种骨架类型的RIPK3抑制剂在达到有效抗坏死剂量时,意外激活caspase-8依赖的凋亡通路,产生严重毒副作用。目前尚无普适有效的策略能够系统性解决RIPK3抑制剂的“在靶凋亡毒性”问题,成为靶向RIPK3药物研发的核心挑战。

模拟R69H构象的RIPK3抑制剂的理性设计及其全新作用模式解析

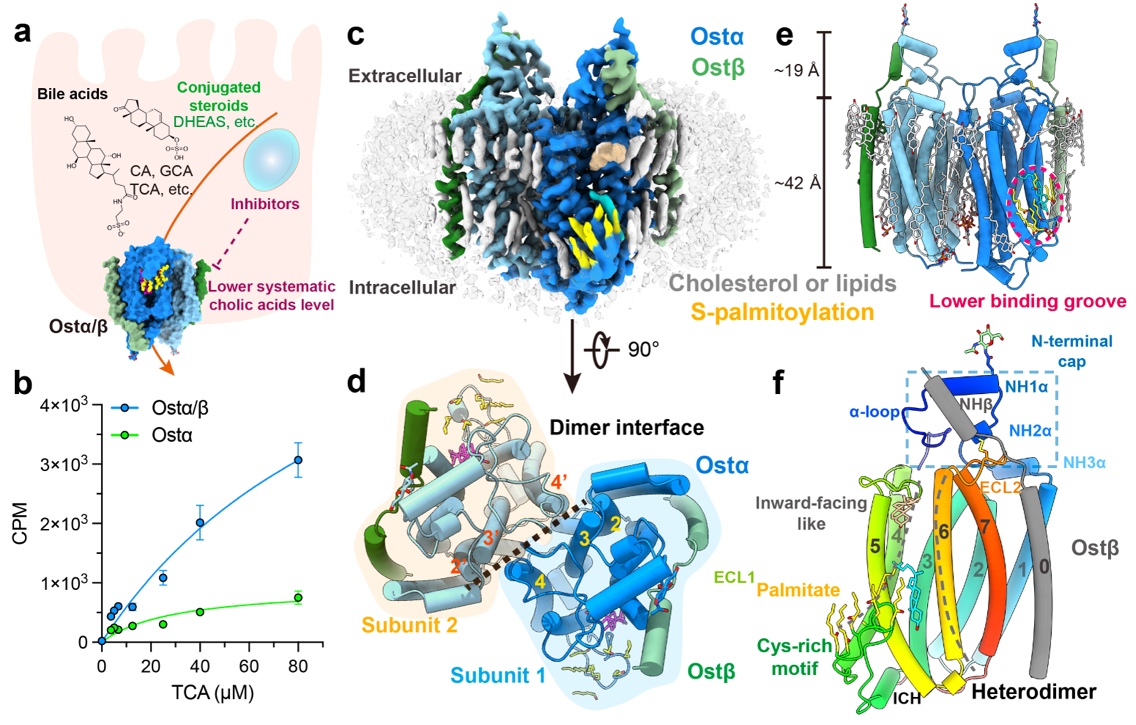

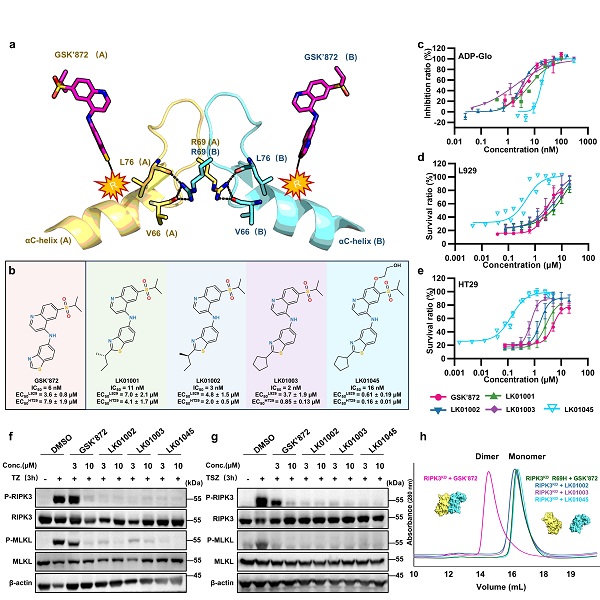

研究团队以RIPK3 R69H突变体为突破口(该突变可逆转GSK'872结合引起的凋亡毒性),通过解析RIPK3野生型及R69H突变体与GSK'872复合物的晶体结构,发现R69H突变破坏二聚界面关键氢键,显著削弱了激酶结构域的二聚相互作用。基于此,研究人员开展了基于结构的理性抑制剂设计。结构分析表明,R69H突变位于RIPK3激酶结构域中αC螺旋邻近区域,而GSK'872的噻唑环正好朝向该位置(图1)。由此推测,在该区域引入疏水取代基有望扰乱αC螺旋构象,进而影响R69侧链的稳定性,阻断二聚化,从而模拟R69H构象效应。基于这一推测,研究人员设计并合成了LK01001、LK01002、LK01003和LK01045等化合物,测试结果表明这些化合物展现出强效的RIPK3抑制能力,并在多种细胞模型中表现出优异的抗坏死活性。更为重要的是,与GSK'872在5 μM时即可明显激活caspase-3不同,这些化合物在高达50 μM浓度下亦未引发caspase-3活化,显著扩大了安全窗口。

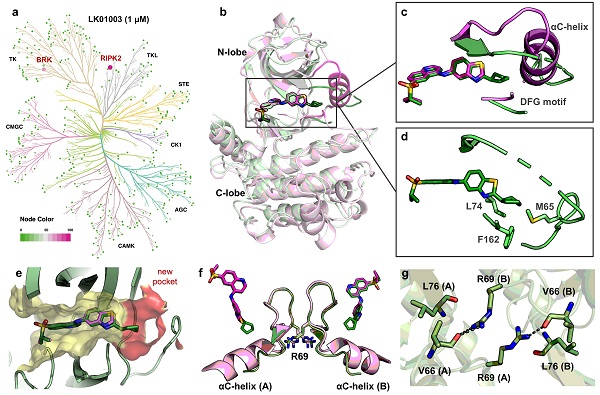

研究人员进一步解析了RIPK3与LK01003复合物的晶体结构,发现LK01003所引入的环戊基诱导αC螺旋与DFG基序发生构象变化,占据一个未被探索的疏水结合位点(图2)。该构象扰动同时影响R69侧链的构象,破坏其与周围残基之间的关键氢键网络,进而抑制激酶结构域的二聚过程,其构象调控机制与R69H突变高度一致。此外,新位点的占据使得LK01003在379种激酶中展现出极高的选择性。在1 μM浓度下,S(35)值低至0.005,显著优于GSK'872(图2)。

占据全新结合位点规避“在靶凋亡毒性”策略的通用性验证

为验证策略的通用性,研究团队对已知存在“在靶凋亡毒性”的RIPK3抑制剂PP2和Zharp-99进行结构改造,通过引入疏水基团占据新位点,获得两类新型化合物。结果表明,新化合物不仅能够有效抑制RIPK3激酶活性并阻断坏死性凋亡,同时完全规避了“在靶凋亡毒性”。上述结果表明,该策略可作为规避“在靶凋亡毒性”的通用设计策略,为开发更安全且具高选择性的RIPK3抑制剂提供了明确的结构依据与理论支持。

上海药物所苏海霞研究员、杭州高等研究院博士后陈国峰、南京中医药大学/上海药物所联合培养博士生谢航、宁波诺丁汉大学/上海药物所联合培养博士生李宛宸为本文的共同第一作者。上海药物所苏海霞研究员、赵强研究员以及许叶春研究员为共同通讯作者。该项工作得到了上海同步辐射光源BL02U1、BL10U2、BL18U1线站及李敏军博士的大力支持,获得了国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、原创新药研究全国重点实验室的资助。

全文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-59432-8.pdf

图1:非凋亡型RIPK3抑制剂的设计、合成及活性评价

图2:非凋亡型RIPK3抑制剂的选择性及其靶向新位点的作用模式解析

(供稿部门:许叶春课题组)