Sci Adv | 上海药物所合作研究脑胶质瘤结构异质性及纳米粒子在瘤内的三维分布特征

肿瘤异质性是癌症治疗的主要挑战,对于全脑尺度下脑胶质瘤组织异质性的高分辨解析十分有限。脑胶质瘤作为异质性显著的颅内恶性肿瘤,其独特的结构与增殖侵袭模式随病程呈现动态演化特征。阐明脑胶质瘤的复杂病理结构,深化对肿瘤异质性和肿瘤治疗的结构认识,对于开发脑胶质瘤治疗策略至关重要。

2025年7月23日,临港实验室殷宪振团队与上海药物所MOST团队、张继稳团队合作,在Science Advances上发表题为“Construction of a whole-brain panorama for glioma vasculature reveals tumor heterogeneity and blood-brain barrier disruption”的研究论文。该研究整合多模态成像技术,构建了首个亚微米分辨率的完整小鼠脑胶质瘤三维(3D)病理图谱,为破解肿瘤异质性导致的药物递送失败难题提供了新工具。

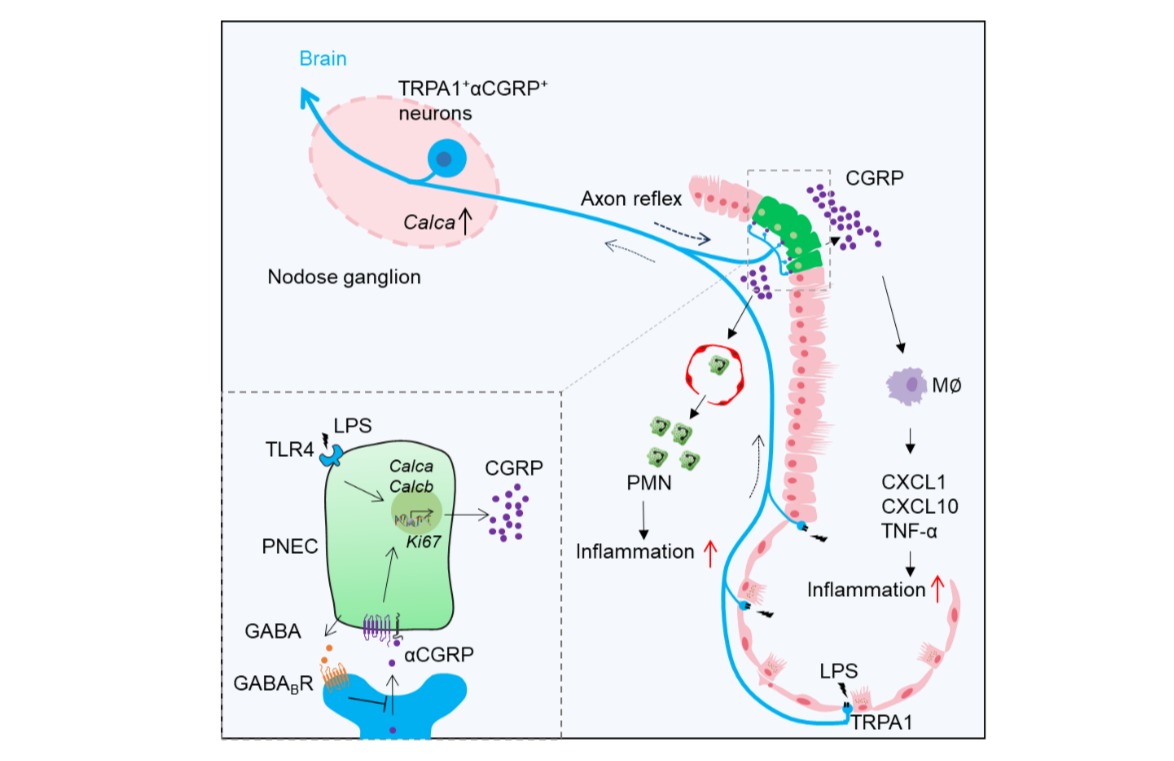

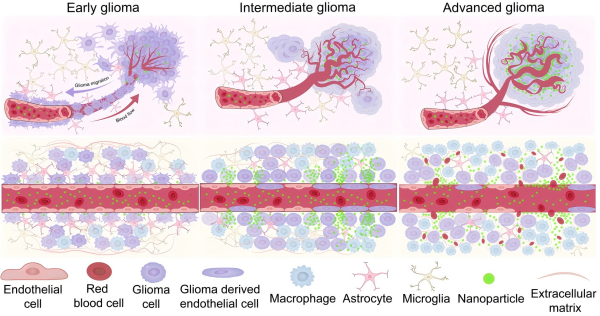

该研究构建了不同阶段脑胶质瘤的亚微米级高精度3D图谱,实现了全脑尺度肿瘤血管网络与细胞构筑的3D可视化,重点解析了肿瘤血管重塑病理特征、血脑屏障(BBB)通透性动态变化及纳米粒子-肿瘤微环境交互关系(图1)。

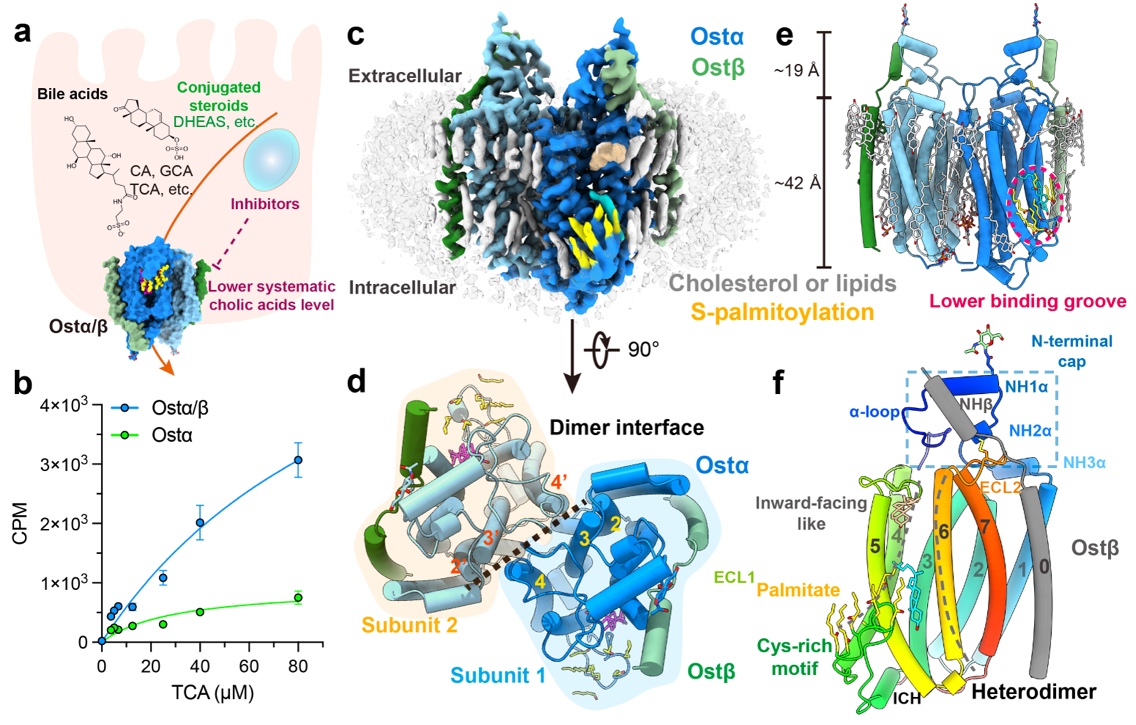

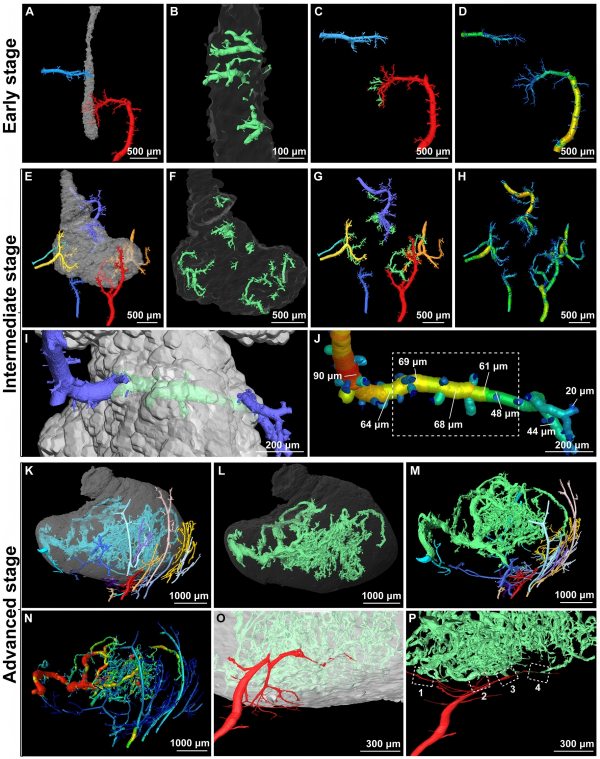

研究发现,肿瘤侵袭性、血管网络结构和血管新生方式均呈现显著的时空异质性。早期肿瘤边界呈现模糊、粗糙的特征,而晚期则演变为清晰、光滑的边界形态;在血管网络方面,肿瘤血管系统经历显著的病理重塑过程,表现为结构紊乱程度逐渐加剧、分支模式趋于无序、管腔直径异常增大以及微血管网络退化等特征(图2)。

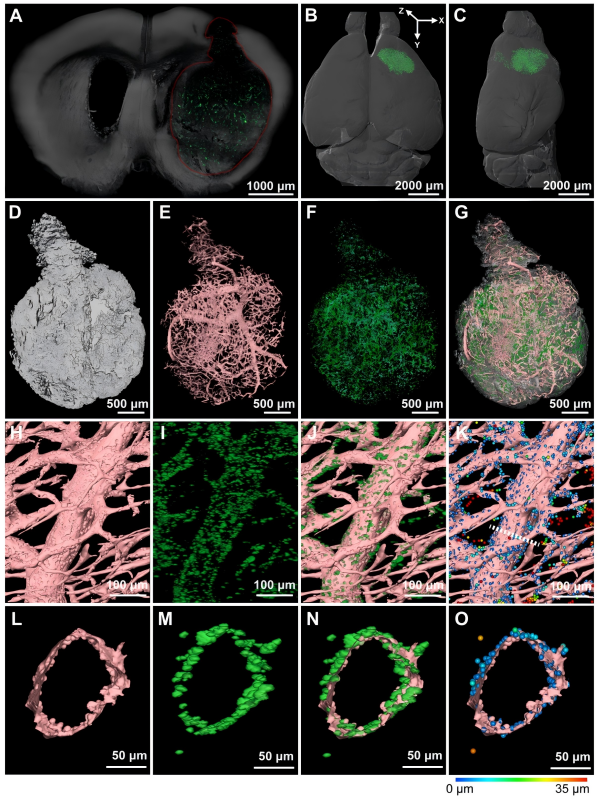

研究团队进一步以脑靶向肽修饰的PLGA纳米粒(PLGA-A2)为模型粒子,采用三维可视化重构,发现血脑屏障破坏呈“中心-边缘”梯度,大直径重塑血管成为纳米粒子穿透的“主入口”,而非以往认为的毛细血管,为优化纳米药物尺寸与靶向策略提供了精准坐标(图3)。

综上,本研究建立了高精度、跨尺度的小鼠脑胶质瘤3D病理图谱,揭示了肿瘤微环境的血管网络、细胞构筑以及BBB通透性等动态演变规律,有助于推动肿瘤的个性化精准治疗。此外,该研究阐明了纳米粒子在肿瘤微环境的时空分布规律,有助于设计更高效的肿瘤靶向制剂,推动病理学从静态形态描述向动态时空解析的跨越式发展。

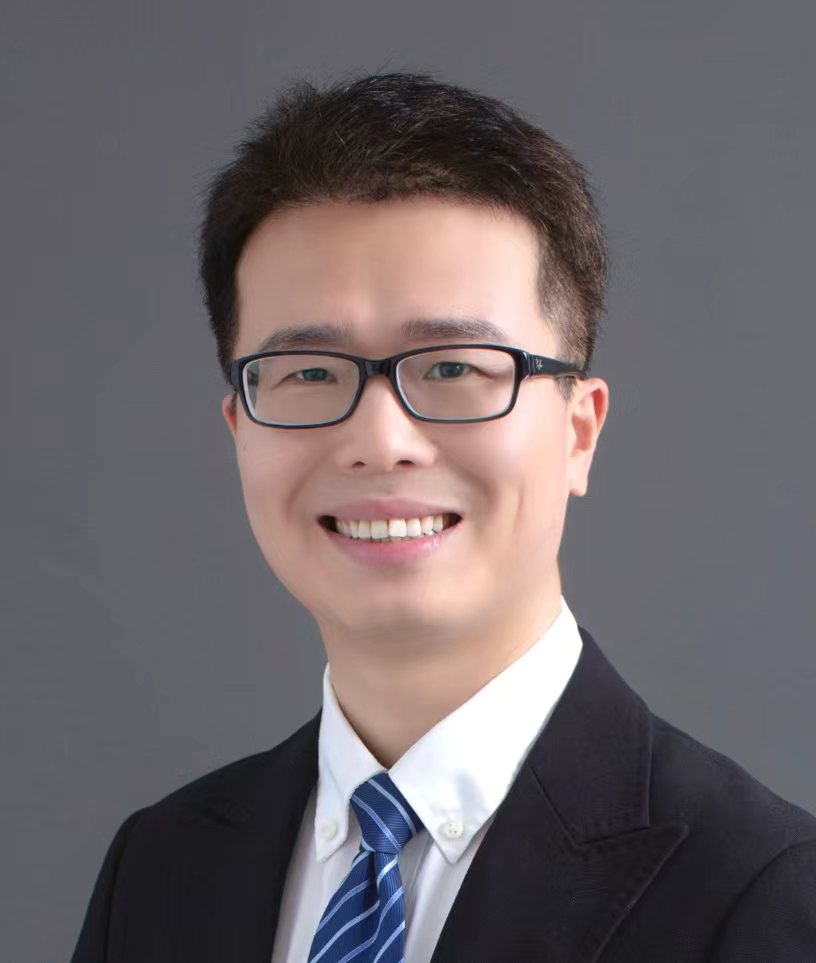

临港实验室殷宪振研究员和上海药物所张小川副研究员、张继稳研究员为论文的共同通讯作者。上海科技大学博士研究生黄晨夕、上海药物所助理研究员辛晓红为本文的共同第一作者。该研究获得了临港实验室项目和国家自然科学基金项目的资助。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw8330

图1. 脑胶质瘤异质性与纳米粒子瘤内分布特征

图2. 胶质瘤脑血管病理重塑规律

图3. 纳米粒子在脑胶质瘤组织的3D分布规律

(供稿部门:张继稳课题组)