生命重于泰山,疫情就是命令,防控就是责任。中科院上海药物所严格落实中科院党组、上海市科技工作党委、中科院上海分院分党组关于疫情防控是当前头等大事的要求,科学防范、坚守岗位、职责在线,凝聚战“疫”力量、坚定必胜信念。

许许多多坚守岗位的药物所人,用自己的“战疫”实际行动实现个人价值,诠释科技工作者的使命担当。党员干部冲锋在前,不断展现“平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来”的优良作风。

今天推出疫情中药物所人的闪光故事第二期—坚守科研一线药物所人“守土日记”,倾听这些感人小故事,一同为这些平凡的抗疫英雄点赞!向“他(她)们”学习!为上海加油!

春寒料峭,上海的疫情防控正进入“倒春寒”。研究所暂时进入封闭管理,重大科技攻关任务怎么办?持续运行的技术平台设备怎么办?正在进行的细胞和动物实验怎么办?动物房里的那些动物怎么办?……

他们,不约而同给出了同样答案:让我留所,把工作交给我!

守土有责、守土尽责,怀揣新药梦的追梦人心系“国家事”、肩扛“国家责”,以实际行动诠释了国家战略科技力量的使命担当。

许多科研人员响应上海市居家办公号召,服从防疫大局,忍痛放弃正在进行的实验返回家中。面对重点科研任务,三位所领导以及徐华强、沈敬山、章海燕、宫丽崑、刁星星、耿勇、谢岑、尹万超等课题组长主动留所坚守岗位,带头战斗在一线。药效评价、药代评价、药物安全性评价、冷冻电镜、实验动物等关键技术平台技术人员主动申请留所,坚守在实验台前,时间最长的一住就是近20天,克服困难,全力保障攻关任务不停歇。

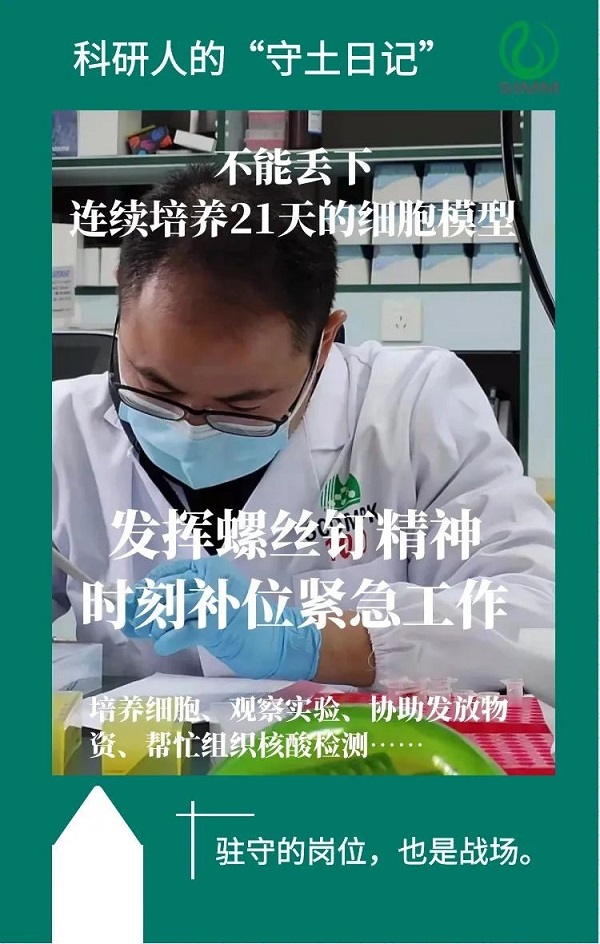

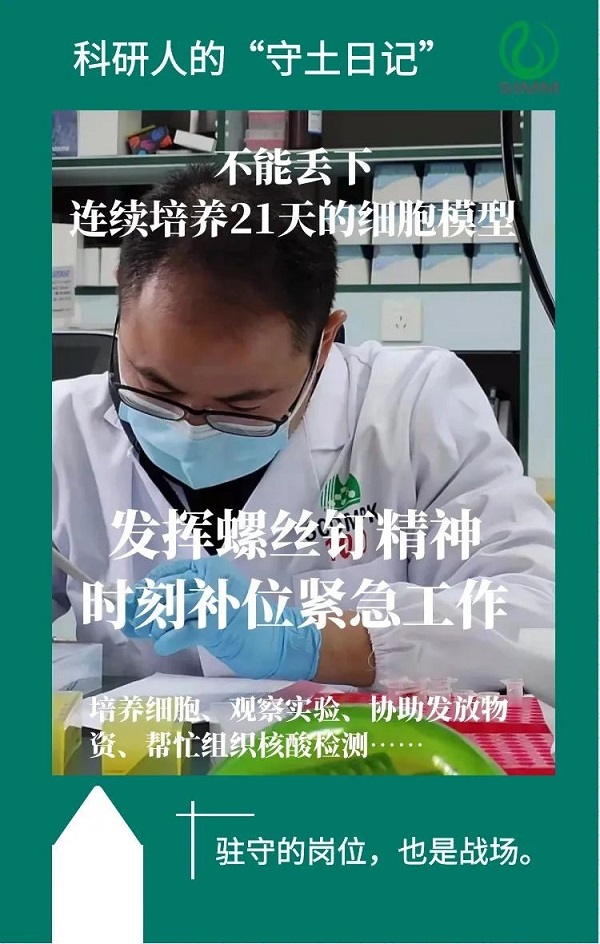

药物代谢研究中心钟大放研究员,课题组的“他”:不能丢下连续培养21天的细胞模型

得到园区封闭管理的消息,郭子涛立刻想到实验室还培养着十余种细胞,其中包括需要连续培养21天才能用于实验的Caco-2细胞。如果因园区封闭管理而全部舍弃,那后续重新复苏培养需要很长时间,耽误科研进展,于是他主动请缨留所负责这些细胞的培养,直至目前依然坚守岗位。

面对留所期间人手短缺,他充分发挥螺丝钉精神,哪里需要就出现在哪里,作为志愿者参加到各类紧急工作。他协助紧急寄出用于临床试验的材料整理、帮助被封闭在研究生公寓的学生继续迫在眉睫的试验、负责发放生活及防疫物资、组织留所人员进行核酸检测……他始终在平凡而不可或缺的工作岗位上发光发热。

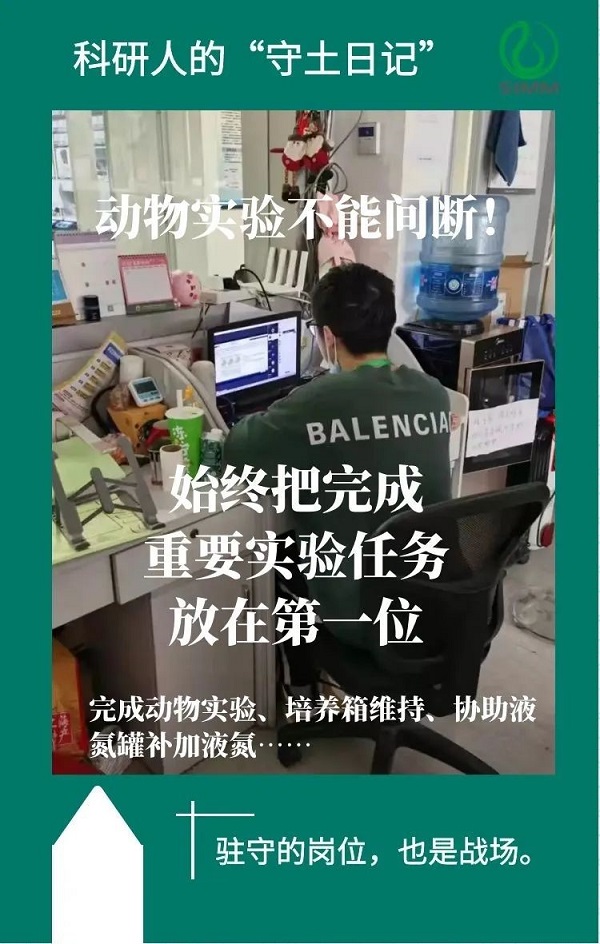

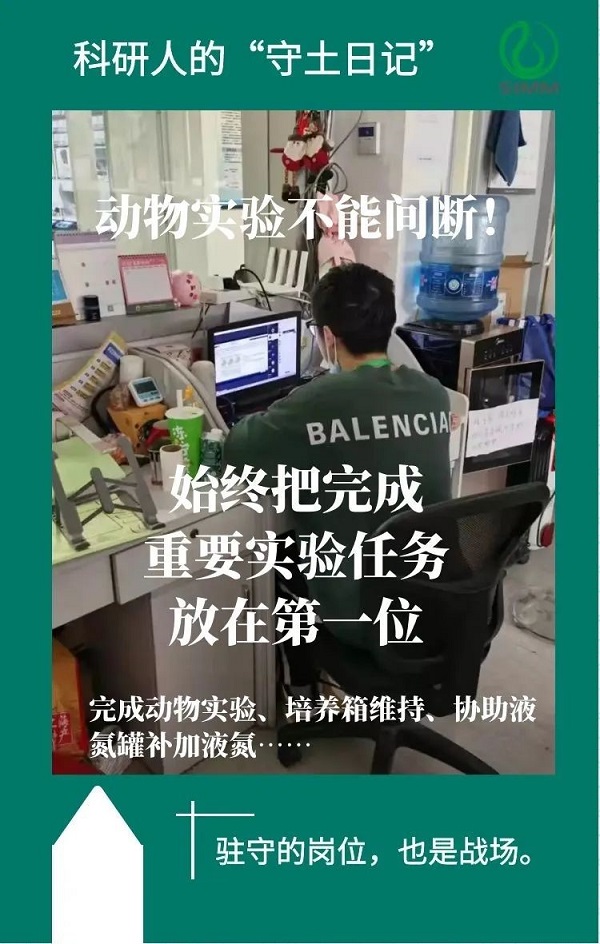

肿瘤研究中心耿美玉研究员课题组的“他”:四楼那个坚持不懈的身影

自3月20日起,耿美玉研究员课题组的王泽坤就主动担当起两位隔离在家和严重过敏的职工正在开展的动物实验,在同事们提出进所替换他时,他仍以老师们孩子小家里需要人为理由,坚定地留在岗位上继续完成动物实验。

完成自己的工作之外,他还义务承担起了实验楼里整个四楼各个实验室的培养箱状态监控、协助液氮罐补液等工作,确保研究团队重要实验资源保存完好!忙碌实验到废寝忘食的他,在饿极了的情况下才匆匆吃口冰箱里的冷饭,即使身体不适也依旧坚持着继续做实验。他始终把完成重要实验任务放在第一位。

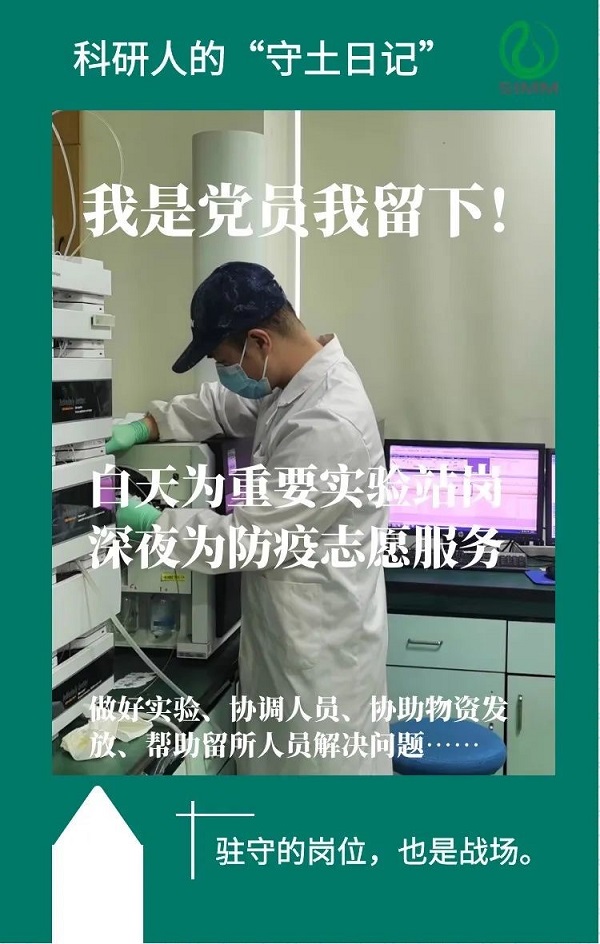

中药中心黄成钢研究员课题组的“他”:我是党员又是部门安全员,不能离岗

疫情来势汹汹,在收到居家办公通知,看着同事们纷纷结束任务准备撤离,作为党员又是部门安全员的胡培选择留在了所里。

他向课题组长主动请缨,负责课题组动物实验及人员协调,为课题组无法中断的实验站好岗。同时,他积极承担志愿工作,深夜为楼内留所职工学生分发防疫及生活物资,组织大家有序进行核酸检测,帮助大家解决工作及生活问题,及时传达通知、反馈需求,搭建好单位与员工沟通的桥梁。他始终以实际行动践行党员为群众服务的宗旨。

神经精神疾病研究中心高召兵研究员课题组的“他”:有4台MOST设备正在进行数据采集,我要留下

了解到同事及研究生陆续因小区管控而居家,张小川预判可能到家就无法回所,而所里的4台MOST设备正在日以继夜进行数据采集,必须维护。他早早收拾好铺盖来到所里,开始了吃住在研究室的生活。

从园区封闭管理开始,他一边承担起MOST仪器设备运行维护、数据采集与处理以及样本制备、小鼠繁育等实验任务,一边响应支部号召,参加留所人员志愿服务活动、统计人员名单、发布最新通知、发放防疫物资、配送餐食等等。他始终把责任使命牢记于心。

药物代谢中心刁星星研究员课题组的“他”:请战留所只为抗疫攻关任务不停歇

刁星星研究员课题组承接了大量合作课题组抗新冠药物体外代谢稳定性、动物PK分析、肝细胞毒性评价等工作。

从3月15日开始,刁星星研究员就着手协调抗疫攻关任务,安排同事先在实验室里获得生物样品,将不需要进实验室也可以进行的撰写报告等文字工作和样品分析往后放。为了保障抗疫攻关任务不停歇,协调课题组20多人工作进度,刁星星研究员主动留所,以所为家。隔离2周来,他白天工作,晚上与同事、学生沟通课题和论文进展,安抚大家的情绪,响应各种需求,紧锣密鼓推进科研工作。他始终以饱满热情投入到抗疫攻关工作中。

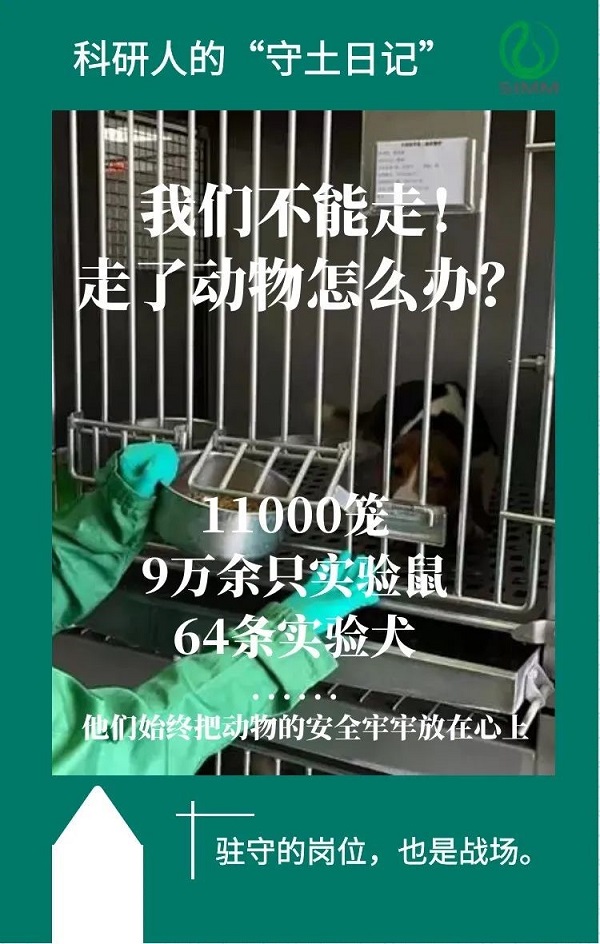

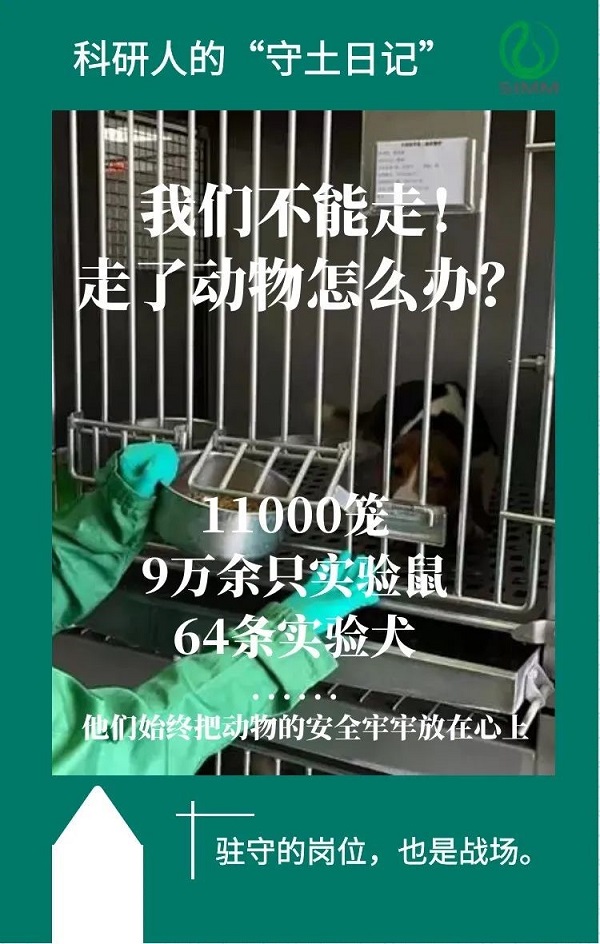

实验动物楼里的 “他们”:我们不能走,走了动物怎么办?

3月16日17:00开始,实验动物室27名职工中有18名在主任张周的带领下,自告奋勇分批次第一时间入驻祖冲之路园区和海科路园区实验动物设施,开展动物饲养管理以及兽医护理工作。

11000笼,约9万余只大、小鼠,64条犬,这些实验动物的管理及采样工作是原本27名员工才能正常完成的。而现在,18名员工承担起了所有工作,每个人都咬牙坚持、任劳任怨,保质保量。他们每天精心照料动物,有条不紊地开展饲养管理工作以及实验犬的药代动力学给药及样本采集工作,还要腾出精力帮助无法进入动物房的课题组实验人员,为他们观察动物情况并进行相应处理,为药物所新药研发提供了强有力的支撑保障。

在家里的其余9名职工也都已经准备好行囊,表示将在上级部门的允许下,在小区解封第一时间申请入所工作。他们始终把动物们的安全牢牢放在心上。

肿瘤研究中心丁健院士课题组的“他们”:身有病痛,心有牵挂,依旧坚守

新药研究中的动物体内药效评价实验工作特殊,一旦停摆,前功尽弃,损失巨大。为最大限度减少对实验进度的影响,保障动物福利,在园区封闭管理的通知下达后,丁健院士课题组动物体内药效试验团队无需动员,抢着归位。

杨秋龙、杨毕钰从封闭管理伊始便一直坚守实验室;为了避免被封控在小区,高颖蕾、赵杨蓉半夜启程入所;孙益铭虽心里牵挂着封闭在家的小儿和父母,但条件一允许便提出申请进入动物房开展实验。

杨秋龙在园区封闭管理前刚摔了一跤,去医院清创处理后,伤口没来得及养好就回所工作,至今仍坚守在工作岗位上,扎扎实实完成每一次动物体内实验。杨毕钰本来就患有腰椎间盘突出,加上不小心把腰扭了,现在每天住在单位睡行军床,严重时穿裤子都腰痛得不行,即便这样他还咬牙坚持着不肯离所,用实际行动为新药研究提供了一个个重要数据。此外,丁健院士课题组的童林江在疫情期间也一直驻守所内执行新药研发任务,获得关键实验数据,保证了项目的顺利推进,同时还帮助受疫情影响无法入所的老师和同学开展工作。他们始终为了科研目标默默无闻坚守岗位。

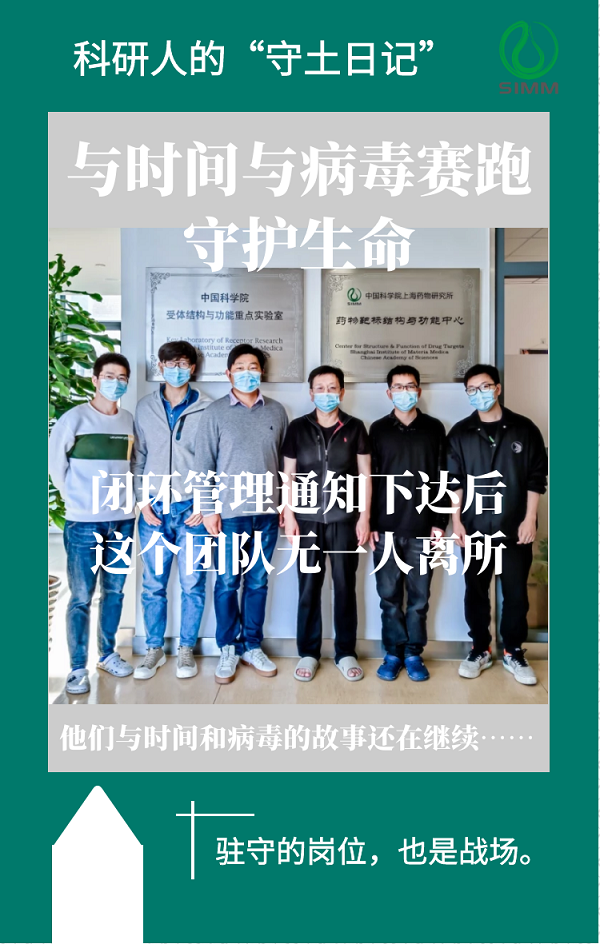

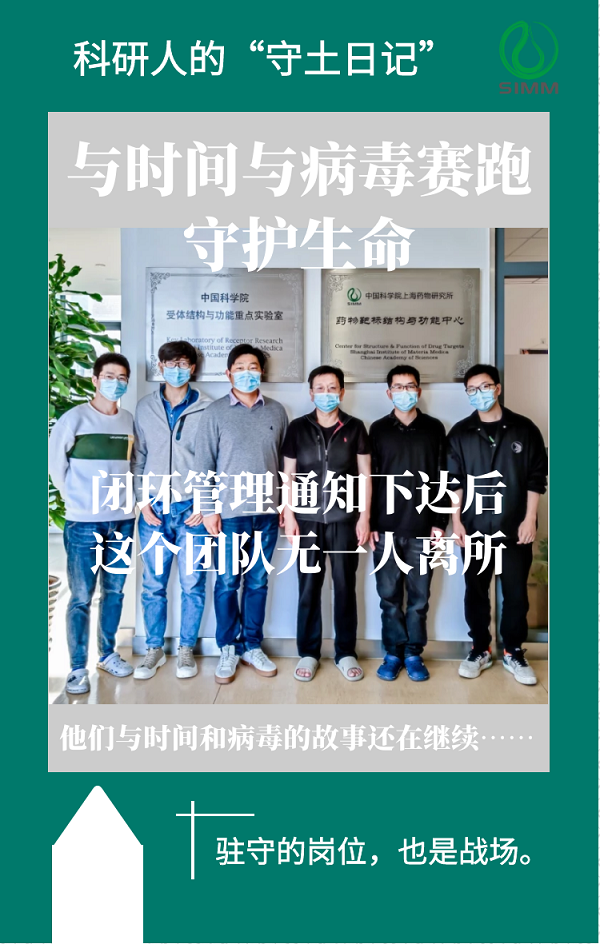

药物靶标结构与功能中心徐华强研究员课题组的“他们”:园区封闭管理通知下达后这个抗疫攻关团队全员坚守

在得到园区封闭管理的消息后,徐华强研究员课题组抗疫攻关团队的成员不约而同地申请留所继续开展科研攻关,继续与时间、与病毒赛跑,截至目前他们无一人申请离所。

该团队与合作单位于2022年2月8日,在《科学》(Science)在线发表了共同完成的题为“Structures of the Omicron Spike trimer with ACE2 and an anti-Omicron antibody”的最新成果。目前,他们夜以继日地持续攻关,每天都是工作至凌晨才会休息。作为药物所人,他们深知自己所肩负的责任和使命——守护生命。

他们与时间和病毒赛跑的故事还在继续……

一个个忙碌的身影,一个个感人的故事,他们驻守的是岗位也是战场。他们坚守在科技攻关的主阵地,忙碌在仪器运行的主战场,奔走在小鼠繁育的第一线……

因为有他们在,温暖和信心在研究所的每个角落静静传递。

(供稿部门:所疫情防控工作小组、党政联合办、科研与新药推进处;供稿人:陈勇、许俐)