上海药物所发现调节铜绿假单胞菌致病性的关键信号转导通路

铜绿假单胞菌(也称绿脓杆菌)是引起院内感染、免疫缺陷患者及囊性纤维化(CF)患者肺感染的主要病原菌, 可引起急性感染和慢性感染。中科院上海药物所蓝乐夫课题组与海南大学、南京大学、广州医学院、芝加哥大学、北卡科他大学等研究人员合作,在铜绿假单胞菌中发现了一个对铜绿假单胞菌的rhl群体感应系统和致病性具有重要调节功能的信号转导通路BfmS/BfmR/RhlR。相关研究于2014年8月28日发表在国际病原学期刊《公共科学图书馆-病原体》(PLOS Pathogens)上。

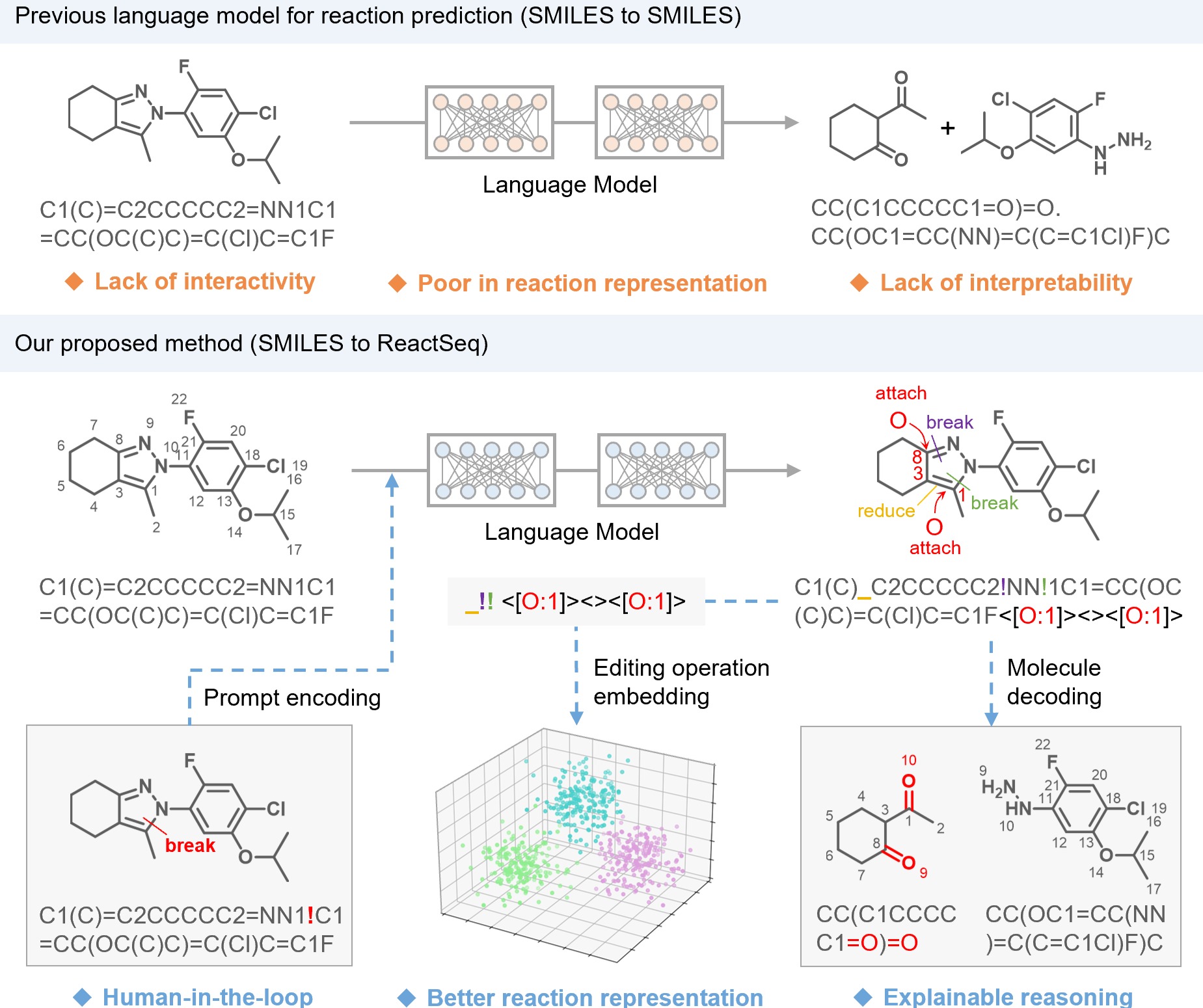

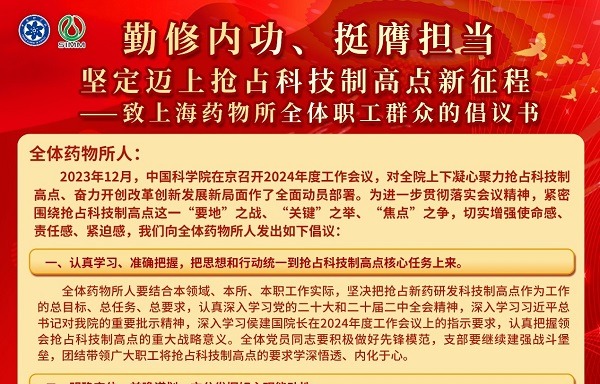

在这项研究中发现,铜绿假单胞菌的BfmS和BfmR蛋白构成一个双组份信号转导系统;野生型的BfmS蛋白主要具蛋白磷酸酯酶活性,它通过负调节BfmR蛋白上第55位天冬氨酸残基的磷酸化来控制BfmR的转录调节活性。 bfmS基因的功能失活引起BfmR蛋白的过度磷酸化,而磷酸化的BfmR蛋白结合在rhlR基因(编码铜绿假单胞菌rhl群体感应系统的转录调节因子RhlR)的启动子上并抑制了rhlR基因的表达,从而导致铜绿假单胞菌rhl群体感应系统的功能受到损害、鼠李糖脂和绿脓菌素等毒力因子的表达急剧下降、细菌的急性感染能力的显著降低。

此外,BfmR蛋白的过度磷酸化急剧增强了铜绿假单胞菌形成生物被膜(细菌慢性感染的重要决定因子)的能力。在长期感染囊性纤维化(CF)患者肺部的过程中,bfmS基因上发生了可引起其功能逆转(reverse-of-function)的错义突变:突变的BfmS蛋白主要具有蛋白激酶活性而非磷酸酯酶活性,导致BfmR蛋白的高度磷酸化从而激活。这些研究结果表明BfmS/BfmR可能是调节铜绿假单胞菌从急性感染状态转换成慢性感染状态的一个新的分子信号通路,为干预铜绿假单胞菌的致病性提供了新的切入点。

论文的共同第一作者是海南大学-上海药物所联合培养硕士研究生曹荞和南京大学-上海药物所联合培养硕士研究生王跃。本研究工作得到国家自然科学基金委、上海市科委等的基金资助。

文章链接:http://www.plospathogens.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.ppat.1004340

调节铜绿假单胞菌毒力因子表达的BfmS/BfmR/RhlR信号转导通路

(供稿部门:蓝乐夫研究组)