Cell Metab | 上海药物所合作揭示原创临床在研药物BGT-002治疗代谢相关脂肪性肝病(炎)的双靶协同调控机制

近年来,随着膳食结构与生活方式的转变,代谢相关脂肪性肝炎(Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, MASH)发病率持续攀升,已成为肝细胞癌增长最快的病因之一,对人类健康构成严峻挑战。MASH的病理特征主要包括脂质累积、炎症和纤维化,其中脂质沉积是疾病进展的关键起点。目前,获FDA批准用于MASH治疗的药物仅有瑞司美替罗与司美格鲁肽两种,疗效和适用范围仍有限,对MASH新病理机制解析和创新治疗策略开发提出急迫需求。

2025年10月22日,中国科学院上海药物研究所李静雅研究员、南发俊研究员团队与吉林大学第一医院丁艳华教授团队联合在 Cell Metabolism 在线发表题为“The enedioic acid analogue 326E alleviates metabolic dysfunction–associated steatohepatitis via dual targeting at ACLY and PPARα” 的研究论文。该成果系统揭示了研究团队自主研发的候选药物 326E(又名BGT-002) 的作用机制与临床前、临床验证结果,为MASH治疗提供了新的思路。

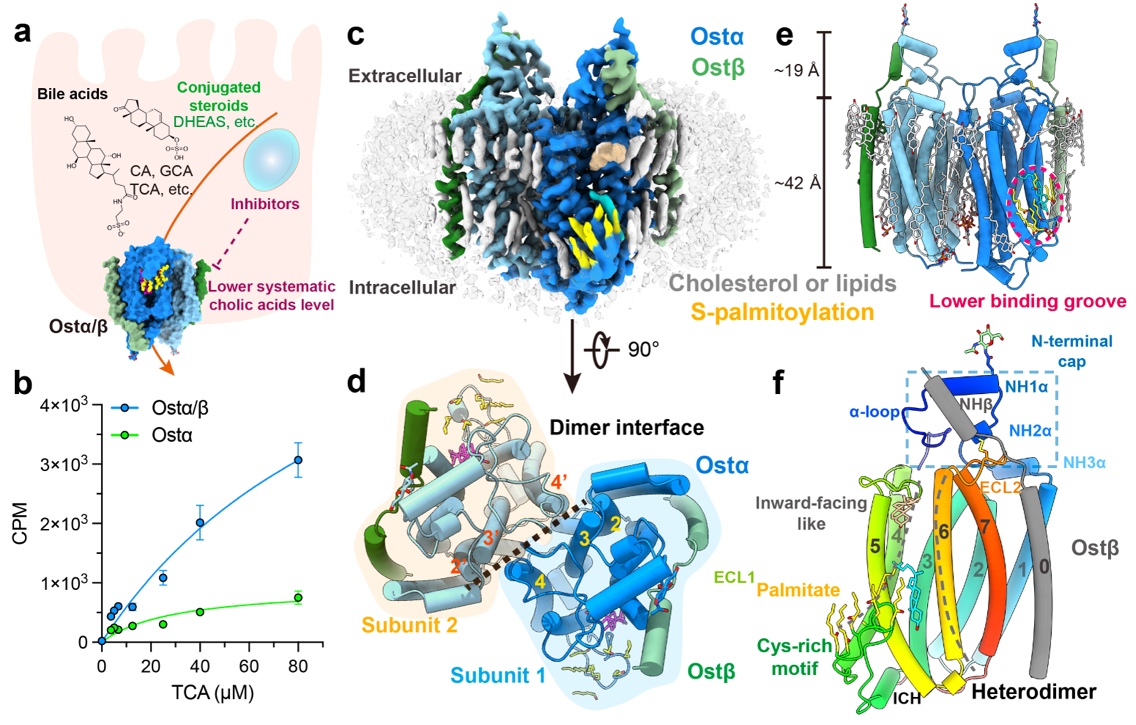

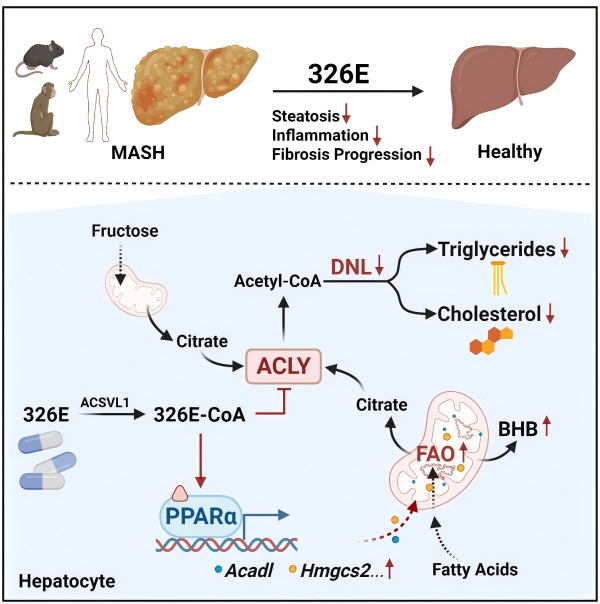

研究发现,ATP依赖的柠檬酸裂解酶(ACLY)在MASH患者肝组织中高表达,其水平与病理严重程度呈正相关。团队基于此开发的ACLY抑制剂326E,在啮齿类及非人灵长类MASH模型中均显著改善肝脂肪变性、炎症反应和纤维化。在老年食蟹猴MASH模型中,研究团队发现,连续18周给药后,肝脂肪含量平均下降超过65%,脂肪变性、炎症及纤维化的响应率分别为100%、50%和80%。进一步的Ib/IIa期随机、双盲、安慰剂对照临床研究(ClinicalTrials.gov, NCT06491576)显示,MALSD患者每日口服326E一次,药代动力学表现良好(半衰期约85–101小时),并具有良好的安全性。经过28天治疗,血清转氨酶、γ-GGT及炎症标志物hs-CRP水平均有不同程度下降,提示326E在临床转化中的潜力。

深入的机制研究揭示,326E在肝细胞内经超长链脂肪酸酰基辅酶A合成酶1(ACSVL1)转化为活性形式326E-CoA,后者可竞争性结合ACLY的CoA结合口袋,从而抑制胆固醇和脂肪酸的从头合成,减轻肝内脂质累积。与此同时,利用PPARα缺失小鼠、表面等离子体共振(SPR)、氢氘交换(HDX)及核磁等多手段实验,研究团队确认了326E的双靶协同作用模式,即326E-CoA可以通过非经典方式与过氧化物酶体增殖物激活受体α(PPARα)的配体结合结构域相互作用,激活其下游脂质分解相关基因转录,促进线粒体功能增强;并且证明了与单纯PPARα激动剂相比,326E通过同时抑制ACLY,有效避免由于PPARα激动诱导脂质合成反馈性增加的风险,实现肝脏脂质代谢的整体改善。

总体而言,本研究揭示了326E作为新型ACLY/PPARα双效调节剂改善MASH的机制。临床前与早期临床研究均显示出良好的疗效与安全性,为MASH治疗提供了新的候选策略。

上海药物所谢治富副研究员、成龙博士(现为美国密歇根大学博士后)、宋高磊博士和吉林大学附属第一医院胡月博士为本文的第一作者,上海药物所李静雅研究员、南发俊研究员和吉林大学附属第一医院丁艳华教授为共同通讯作者。同时,该项工作还得到了上海药物研究所李佳研究员、谢岑研究员、张乃霞研究员、陈笑艳研究员、罗成研究员等团队的大力支持。该研究得到了国家自然科学基金青年基金(A)类、国家自然科学基金重大研究计划集成项目和培育项目、国家自然科学基金面上项目、四大慢病重大专项、中国科学院战略性先导科技专项(B类)及上海市“科技创新行动计划”自然科学基金项目、吉林省创新能力建设基金等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cmet.2025.09.011

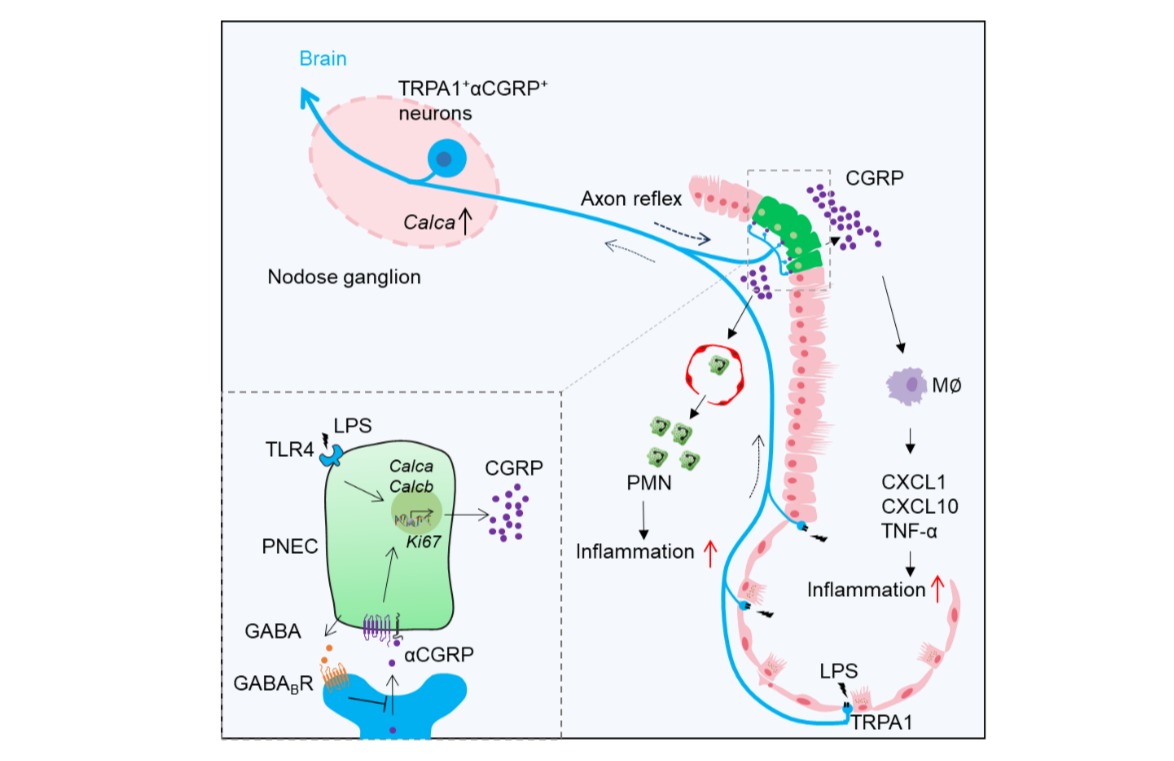

326E改善MASH的作用机制图

(供稿部门:李静雅课题组、南发俊课题组)